习近平总书记在2016年12月全国高校思想政治工作会上的重要讲话中明确指出, 要“提升思想政治教育亲和力和针对性, 满足学生成长发展需求和期待”[1]。随着互联网时代的发展, 国际国内形势的深刻变化, 当代大学生受到各种社会思潮和价值观念的影响, 其成长内在需求与个性化特质也日益显著。思政工作坚持育人为本, 我们需要发现学生的成长与发展规律, 尊重学生共性与个性的差异化, 提升教育的亲和力, 采用学生乐于认同的途径与内容来有效引导学生, 应对思政工作所面临的更多机遇与更严峻的挑战。

一、研究基础“亲和力”源于化学和生物学术语, 1971年美国社会心理学家Mehrabian最早提出社会心理学领域“亲和力”的概念, “亲和力通过各种表示亲近或者躲避的方式表现出来。人们被他们喜欢的、评价高的人和物所吸引; 他们避开那些他们不喜欢的、评价低的人和物”[2]。此后, “亲和力”被广泛引申到人文社科、心理学、教育学等领域。张国启和汪丹丹认为, 思政教育亲和力源于教育对象对教育主体人格魅力的感知与接受程度, 反映教育对象对教育内容真理性的感知与接受程度[3]。庞桂甲提出, 思想政治教育的亲和力是其对教育对象产生的感染力、吸引力、渗透力, 表现为教育对象对教育内容和教育活动的亲近、趋同与接受的程度。同时提出, 思想政治教育亲和力是思想政治教育实效性的前提[4]。杨伟国和鲁一荻认为, 思想政治教育亲和力是教育者同教育对象交往互动下产生的一种可亲可近的倾向力和感染力, 涵盖了思想政治教育者、教育对象和教育内容以及一定的手段和情境[5]。林丹薇认为, 作为一种教育实践活动, 思想政治教育亲和力是指思想政治教育实践活动对教育对象所具有的亲近、吸引、融合的倾向或特征, 以及教育对象对思想政治教育实践活动产生的和谐感、亲近感、趋同感; 又指思想政治教育工作者发挥自身因素、通过各种努力使思想政治工作不断彰显出独特的吸引力和凝聚力[6]。芮鸿岩认为, 高校德育亲和力是指德育工作者以自身特有的素质, 通过优化德育环境, 创新德育观念和德育内容, 改进德育方法和德育评价机制, 在德育过程中所产生的一种感染、凝聚、吸引、感召的亲近与结合的力量, 是一种心理需求能力[7]。党支部建设是高校思想政治教育工作的有力抓手, 笔者认为, 学生党支部亲和力是党支部建设成效的一个重要指征, 是在开展支部建设与支部活动中所产生的让党员和群众对党组织产生内心认同并愿意亲近党组织的能力, 这种能力可以体现在支部活动主体、支部活动模式与载体、支部活动内容与环境三个维度。

本文通过对我校学生党员与党支部进行调研采访和样本采集, 了解其对党支部活力与亲和力的认知与评价现状, 探讨增强支部亲和力的具体方法与模式, 力求将教育亲和力这一思政工作要素充分融入到党支部建设之中。此次问卷发放电子问卷216份, 回收216份, 有效回收率为100%。

二、调研数据与分析调研样本中六成以上为中共党员, 其余为中共预备党员, 研究生党员占67.13%, 本科生党员中大四学生占29.63%, 大三学生为3.24%, 比例符合目前发展党员严格按照培养时间的要求所呈现出的年级特征。问卷主体部分包括以下三方面内容:1)调研对象所在党支部开展支部生活以及学生党员积极性相关问题; 2)党支部书记的亲和力、学生党员之间的协同合作与凝聚力相关问题; 3)所在党支部活力与亲和力建设相关问题。

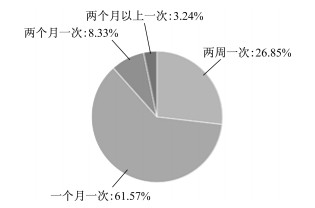

(一) 支部活力与亲和力现状调研结果中, 图 1显示学生党员所在支部开展组织生活频率六成以上为一月一次, 有超四分之一的支部每两周开展一次, 符合现在每月至少开展一次组织生活的要求, 但仍有一部分支部两个月及以上才开展一次, 并未达到工作要求。在参加支部活动的积极主动性方面, 如图 2所示, 我们可以看到总体情况是较好的, 有九成以上的学生党员积极主动性非常好或比较好。

|

图 1 支部开展组织生活频率 Fig.1 Frequency of organizational life of Party branch |

|

图 2 支部党员参加活动主动性占比 Fig.2 Initiative of Party members to participate in activities |

党支部开展的各类活动比例差别不大, 如图 3所示, 其中时政讨论沙龙占比最高, 达到75%。

|

图 3 支部开展活动的分类情况 Fig.3 Classification of activities |

从支部开展的活动与专业特色结合方面来看, “结合度高”的比例为44.91%, “结合度一般和较低”比例合计为55.09%, 可见支部活动与专业相结合还有较大的发展空间, 结合度提升便于发挥学生专业才能, 有效提升学生归属感。在运用网络平台开展线上支部活动方面, 有52.31%的调研对象所在党支部有开展丰富的线上活动, 且活跃度较高, 但也有近五成的支部线上活动活跃度一般、活动贫乏或者没有利用新媒体开展线上活动。在支部书记所具有的亲和力方面, 75%的调研对象认为支部书记“极具亲和力”, 23.61%认为“有一定亲和力”, 仅1.39%认为“缺乏亲和力”。77.78%的调研对象认为所在党支部的活力与亲和力方面的建设均较好, 9.26%认为活力较强但缺乏亲和力, 8.8%认为亲和力较强但缺乏活力, 4.17%认为所在党支部的活力与亲和力方面的建设均较为一般。

针对所在党支部活力与亲和力建设方面可能存在的问题, 我们的调研结果如表 1所示。

| 表 1 党支部活力与亲和力建设方面存在的问题 Tab. 1 Possible problems in construction of vitality and affinity of Party branch |

由此可知, 高校党支部在活力与亲和力方面还存在许多需要改进的问题, 例如所开展的活动内容缺乏创新、活动组织方式较为落后、缺乏表彰与激励机制等。

(二) 数据交叉分析就党支部归属感与亲和力两者的相关性, 此次调研以“您对所在党支部是否有归属感”这一问题, 交叉与“您所在党支部开展的活动能否贴近学生党员需求”“支部书记对党员学生的亲和力如何, 指导和关心程度如何”“您认为所在党支部党员同学之间亲和力与凝聚力如何”三个问题分别进行了分析, 得到结果如下。

如表 2显示:党支部开展活动贴近学生党员需求的紧密程度与学生党员对党支部归属感的强烈程度成正比。

| 表 2 活动贴近党员需求程度与支部归属感的相关性 Tab. 2 Relationship between degree of activity close to members and sense of belonging of Party branch |

表 3数据说明:支部书记对学生党员的指导与关心程度与学生党员对党支部归属感的强烈程度成正比, 可见增强支部书记的自身人格魅力, 加强亲和力对支部凝聚力建设的影响之大, 学生党员希望得到政治上的关心、思想上的辅导、精神上的慰藉以及发展上的帮助, 由此提升对组织的归属感。

| 表 3 支部书记亲和力与支部归属感的相关性 Tab. 3 Relationship between affinity of branch secretary and sense of belonging of Party branch |

表 4数据说明:学生党员间协同发展意识越强, 相互间亲和力与凝聚力越强, 则对党组织归属感愈强。

| 表 4 支部党员之间凝聚力与支部归属感的相关性 Tab. 4 Relationship between cohesion of members and sense of belonging of Party branch |

学者李建在2017年提出, 根据思想政治教育的构成要素, 我们可以将思想政治教育亲和力简要划分为教育目标亲和性、教育主体亲和性、教育介体亲和性、教育环境亲和性、教育对象亲和性五个部分。思想政治教育亲和力的形成是一个动态变化和不断优化的系统过程, 并提出了图 4所示四个层次的“思想政治教育亲和力形成机理示意图”[8]。

|

图 4 思想政治教育亲和力形成机理示意图[8] Fig.4 Forming mechanism of affinity in ideological and political education[8] |

学者白显良则提出了整体亲和力与要素亲和力、结果亲和力与过程亲和力、外在亲和力与内在亲和力的概念, 认为思想政治教育应努力达至全方位、全过程、全要素承载和实现亲和力[9]。

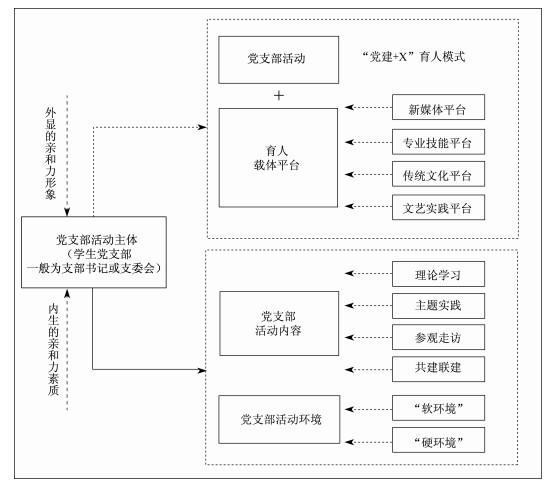

根据前人研究, 结合本文探讨的党支部具体工作, 笔者认为, 党支部教育亲和力的形成与提升是一个动态的系统, 良好的支部亲和力能够有效增强学生党员与群众对党组织认同与归属感, 具体可以体现在支部活动主体、支部活动模式与载体、支部活动内容与环境等维度。

|

图 5 党支部教育亲和力体现维度动态模型 Fig.5 Dynamic model of education affinity of Party branch |

白显良认为, 在思想政治教育各要素中, 教育者是思想政治教育的实施主体, 居于主导地位, 其他各要素都受其支配和调控, 思想政治教育亲和力主要体现在教育者这个最根本的能动要素上[9]。张国启和汪丹丹提出, 思想政治教育亲和力是教育主体的人格魅力与教育内容被认可的具体体现, 是教育主体以其良好的人格秉性、品质特性及言行举止, 营造出良好的教育情境以及教育对象信赖与认同的隐性力量, 从而使思想政治教育的亲和力、针对性、实效性在无形之中得以提升[3]。高校学生党支部的党员教育主体是党支部书记或支委会, 从调研数据可以看到, 我校学生党支部书记的亲和力认可度还是比较好的。随着00后大学生正式登场, 其较强的知识获取能力、过度张扬的自我个性、理想信念缺乏、过度理性务实、担当精神不足等特征给高校的思政工作者带来前所未有的机遇与挑战。同时, “不忘初心、牢记使命”主题教育活动也在不断深入, 这两者都对支部书记的能力水平提出了更高的要求。党支部书记良好的亲和力能够有效提升支部的归属感, 笔者认为, 学生党支部书记要保持良好的外显亲和力与内生亲和力。外显的亲和力要素, 即有恰当得体的职业形象、亲切礼貌的职业语言、和蔼友善的职业态度等; 内生的亲和力要素, 即有扎实的党建专业知识、相关的组织与管理知识、良好的沟通表达技巧等。习近平总书记说:“亲其师, 才能信其道。要有堂堂正正的人格, 用高尚的品格感染学生、赢得学生, 用真理的力量感召学生, 以深厚的理论功底赢得学生, 自觉做为学为人的表率, 做让学生喜爱的人。”[10]因此, “外在于形”与“内在于神”都是必备的, 只有亲和力的内外要素形成合力才能保障党支部书记具备良好的亲和力认可度与亲和力水平指数, 才能够了解学生党员和群众的所需、所想、所求, 运用专业化的知识来开展贴近学生特点的支部活动, 营造党支部良好的亲和力, 进而发挥支部育人的实效性。

(二) 支部活动模式与载体的亲和力数据显示, 65.28%的调研对象希望能够开发学生党组织微博, 针对时事进行在线交流, 56.02%希望能进行双语互译时政新闻, 也即六成左右的样本表达了其十分关心时政的想法, 更希望党组织能够在线上开展更具时效性且具备创新性的新形式党建活动。新媒体飞速发展的当今时代, 高校的党建工作必然要抢占与发展互联网信息交互与传播平台, 但有了平台还必须要做好平台对受众的宣传与吸引工作, 也即党建工作新媒体平台需要有良好的亲和力。我校管理学院本科生党支部所创立的党建APP“沪江党建云”、动力学院辅导员创立“小百合工作室”开展的网络电台微课都是在新时代所采用的亲和力指数较高的思政教育载体, 也都收到了良好的育人效果。学生党支部应多思考、多借鉴、多尝试、多创新支部活动平台, 同时应具备扎实的新媒体载体所对应的专业技术, 保障党建育人工作新载体的长效性与科学性, 提升支部的亲和力与生命力。

新媒体党建以与时俱进的媒体作为育人载体, 是“党建+X”育人模式的一种体现形式, 此外, 我们还可以将传统文化、专业技能、文艺实践等元素作为党建载体融入支部活动, 呈现丰富多彩、亲和力强的“党建+”模式。如我校外语学院将语言专业特色融入党支部活动, 打造专业能力与党性修养的双促进平台, 以“党建+专业语言”的育人模式开展了“少年中国说中英文诵读”“十八大与十九大100个中英文新名词对比讨论”“国歌故事双语分享”等深受学生党员们喜爱的“双语党建”特色支部活动, 有效促进大学生知行合一。习总书记强调:“年青人在学校要心无旁骛, 学成文武艺, 报效祖国和人民, 报效中华民族。”有了扎实的专业基础, 才拥有为人民服务、为国家贡献的能力。作为语言类的大学生, 在支部活动中融入专业知识无疑能够提升大家的关注度与参与热情, 提升支部活动亲和力, 从而取得更好的活动成效, 有效发挥党建育人功能。

(三) 支部活动内容与环境的亲和力支部活动内容鲜活生动、与时俱进、贴近学生是增强党支部亲和力的重要方面。学生党支部活动的内容通常涵盖“理论学习”“主题实践”“参观走访”“共建联建”等, 在丰富与创新党建育人模式与载体的基础上, 内容的鲜活生动与有亲和力主要可以从找好切入点, 增强组织活动的针对性和时效性方面入手, 把活动内容搞好、搞活、搞深入。例如在情景剧党建育人模式下, 将红色故事的党建内容加以体现; 在双语党建育人模式下, 将学党史、爱国主义教育的党建内容加以体现; 在传统皮影戏演绎党建育人模式下, 将时政与经典的党建内容加以体现等等, 这些都是我校学生党支部结合学生专业、学生特点、时代特征等打造的具有良好亲和力的支部活动内容, 也得到了广大学生党员和群众的喜爱和认可。当前正在开展“不忘初心, 牢记使命”主题教育, 要有好的成效, 很重要的一条就是坚持实事求是, 注重实际效果。支部活动切不可流于形式, 在内容上要贴近学生特点、结合学生关注点, 把活动内容做扎实。

支部活动环境也是支部建设一个比较重要的要素, 优质的环境能够在一定程度上推进支部活动开展的有效性, 提升学生党员参与活动的积极性与获得感。支部环境包括办公系统“硬环境”和制度建设“软环境”。调研采访中也对我校各学院设立“党员活动室”或“党建服务站”环境资源进行了一定了解, 目前设立专门的“党员活动室”的学院比例是25%, 党员活动室与其他功能会议室合用的比例是33.33%, 还有的学院由于学校的办公资源紧张尚未设立党员活动室等党建环境资源。对已设立党建环境资源的学院进行了相关访谈, 党建工作者与学生党员普遍对于党建环境资源持认可和肯定态度, 能够一定程度上提升学生党员在开展活动中的党性角色意识、庄严感与使命感, 有效推动支部活动开展的成效。在支部“软环境”方面, 各学生党支部都有一定的制度, 但在具体的落实和执行方面还需要不断根据实际情况进行更新和修正, 调研中学生党员们特别提到的“缺乏表彰与激励机制”等就是制度“软环境”需要提升其亲和力之处。

四、结束语习总书记强调:“不断增强思想政治教育的亲和力和针对性、时代感和吸引力, 从而春风化雨、入脑入心。”[1]此次调研中, 针对“党支部亲和力提升可带来的成效”也进行了分析, 高达84.72%的调研对象认同可以激发学生党员参加党建活动的积极性; 超半数认同有利于提升学生党员接受先进思想教育的主动性, 可有效提升党支部的组织活力与感召力, 可增强学生对党组织的亲近行为以及有利于学生党支部宣传与推进党建工作; 39.35%认同亲和力的提升能够强化主流意识形态建设, 有效抵制意识形态领域不良思潮的渗透与影响。

提升党支部教育亲和力在高校德育工作中有着十分重要的意义, 能够更好地发挥思政育人的实效性, 在发现与管理学生成长需求与个性化特质方面的重要性和有效性也日益显著。党支部教育亲和力的形成与提升是一个动态系统, 系统的各要素都与亲和力的提升相关, 均应根据实际工作要求不断更新、积极响应, 形成合力以确保整个系统的良性运转, 并持续增强其亲和力水平。

第一, 应强化以党支部书记为主的基层党建工作者队伍。党支部书记作为支部教育主体应加强自我学习与相关培训, 不断修炼自身立德树人的能力, 保持良好的外显亲和力与内生亲和力。只有在贴近教育对象, 了解其所需、所想、所求的基础上, 迎合时代发展, 理论联系实际, 运用专业化的知识来引领学生党员与群众, 发挥自身人格魅力, 加强支部建设, 才能有效营造党支部良好的亲和力氛围, 进而发挥支部育人的实效性。

第二, 应创新支部活动模式与载体, 科学打造教育对象喜闻乐见的高亲和力教育平台。时代发展带来的革命性变革要求思想政治教育在传承传统优势的基础上, 依托新的或多层面结合的教育模式与载体。支部建设将新媒体、传统文化、专业技能、文艺实践等元素作为党建载体融入支部活动, 呈现出更具生命力和亲和力的“党建+”模式。以搭建高亲和力教育平台促使学生党员与群众的自我成长目标与党建育人目标达到同构, 提升参与度与参与热情, 有效发挥党建育人的功能。

第三, 应保持支部活动内容亲和生动, 创建优质支部活动“双环境”。支部活动切不可流于形式, 在保障育人目标的前提下力求活动有“鲜”度:时效新鲜、主题鲜明、内容鲜活, 结合教育对象的特点与需求, 提高针对性, 打造具有良好亲和力的支部活动内容。优质的支部活动环境则能够做强阵地、夯实基础, 激发党支部内在动力, 从而更好地发挥党建育人的实效性。

大学生党员是党的未来, 是具有勃勃生机与热情活力的年轻党员群体, 也是新时期我党新生骨干力量的重要来源。在当今社会环境下, 高校学生党支部应增强活力与亲和力, 解决自身在这两方面建设过程中所存在的问题, 切实发挥支部育人、党建育人的作用, 使其成为开展思想政治教育的坚强堡垒。

| [1] | 习近平.习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的重要讲话[N].人民日报, 2016-12-09(01). |

| [2] | ALBERT M.Silent Messages[M].America: Wadsworth Publishing Company, 1971. |

| [3] | 张国启, 汪丹丹. 论新时代思想政治教育亲和力的内涵及其提升的实践维度[J]. 学校党建与思想教育, 2019(15):45–48. |

| [4] | 庞桂甲. 论思想政治教育亲和力[J]. 思想教育研究, 2017(5):15–18. |

| [5] | 杨伟国, 鲁一荻. 论思想政治教育的亲和力[J]. 学校党建与思想教育, 2017(13):53–55. |

| [6] | 林丹薇. 高校思想政治教育亲和力探索[J]. 高教探索, 2012(4):150–152. DOI:10.3969/j.issn.1673-9760.2012.04.032 |

| [7] | 芮鸿岩. 高校德育亲和力的价值意蕴与实践路径[J]. 江苏高教, 2018(1):86–90. |

| [8] | 李建. 思想政治教育亲和力构成要素及形成机理研究[J]. 思想教育研究, 2017(3):36–39. |

| [9] | 白显良. 提升思想政治教育亲和力需把握的几重关系[J]. 思想理论教育, 2017(4):17–22. |

| [10] | 吴晶, 胡浩.习近平主持召开学校思想政治理论课教师座谈会[EB/OL].(2019-03-18)[2019-10-20].http://www.81.cn/sydbt/2019-03/18/content_9452111.htm. |

2020, Vol. 42

2020, Vol. 42